John Berger (La Jornada, 13 de julio de 2008)

Un mensaje lleva a otro - Cómo resistir la prisión-mundo

La maravillosa poeta estadunidense Adrienne Rich apuntó, en una conferencia reciente, que: “Este año, un informe del Bureau of Justice Statistics (oficina de estadísticas judiciales) revela que uno de cada 136 residentes en Estados Unidos está tras las rejas –muchos en cárceles, sin que se les haya dictado condena.”

En la misma conferencia, citó al poeta griego Yannis Ritsos:

En el campo, la última

golondrina se dilata en partir, y

se mece en el aire como listón

negro en la manga del otoño.

No queda nadie más.

Sólo las casas quemadas

que arden quietas.

* * *

Descolgué el teléfono y supe de inmediato que eras tú que me llamabas desde tu departamento en la vía Paolo Sarpi. (Dos días después de que los resultados electorales anunciaran el retorno de Berlusconi.) La velocidad con que identificamos una voz familiar que llega de la nada es algo que conforta pero también tiene algo de misterioso. Porque las medidas, las unidades que utilizamos en calcular la clara distinción entre una voz y otra, no pueden formularse y son innombrables. No tienen código. En estos días hay más y más códigos.

Así que me pregunto si no habrá otras medidas, igualmente sin código y no obstante precisas, con las cuales calcular otros supuestos.

Por ejemplo, el monto de la libertad circunstancial que existe en una situación dada, su rango y sus límites estrictos. Los prisioneros se vuelven expertos en esto. Desarrollan una sensibilidad particular hacia la libertad, no en tanto principio sino en tanto sustancia áspera y granular. Casi de inmediato detectan los fragmentos de libertad cuando ocurren.

* * *

En un día ordinario, cuando nada sucede y las crisis que se anuncian hora tras hora son ya nuestras viejas conocidas –y mientras los políticos se presentan a sí mismos como única alternativa a la catástrofe–, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida.

Es frecuente que otros contemplen lo mismo y en ese instante compartan un cierto tipo de cercanía ante algo que no han dicho ni discutido.

Busco palabras para describir el periodo de la historia en que vivimos. Decir que no tiene precedentes significa muy poco, porque ningún periodo tiene precedentes desde que se descubrió lo que llamamos historia.

No busco una definición compleja para el periodo que atravesamos –hay algunos pensadores, como Zygmunt Bauman, que han asumido esta esencial tarea. Sólo busco una figura que sirva como coordenada, como hito o mojonera. Las mojoneras no se explican plenamente por sí mismas, pero ofrecen un punto de referencia que se puede compartir. En eso son parecidas a las suposiciones tácitas contenidas en los proverbios populares. Sin referentes hay un gran riesgo de que los humanos demos vueltas y vueltas.

* * *

El referente que encontré es ése de la prisión. Nada menos. Por todo el planeta vivimos en una prisión.

La palabra nosotros, cuando se imprime o se pronuncia en las pantallas, se ha vuelto sospechosa. Todo el tiempo la usan los que, detentando el poder, con demagogia dicen hablar por aquellos a quienes les niegan ese poder. Hablemos de nosotros pronunciando ellos. Ellos viven en una prisión.

Qué clase de prisión, cómo se construyó, dónde está situada, ¿o acaso utilizo la palabra únicamente como figura del lenguaje?

No, no es metáfora, el encarcelamiento es real, pero para describirlo tiene uno que pensar históricamente.

Qué tipo de prisión

Michel Foucault ha mostrado gráficamente que la penitenciaría fue una invención de fines del siglo XVIII, principios del XIX, vinculada de cerca con la producción industrial y sus fábricas y su filosofía utilitaria. Antes hubo cárceles que eran extensiones de las jaulas y los calabozos. Lo que distingue a la penitenciaría es el número de presos que puede empacar, y el hecho de que todos ellos se encuentren bajo continua vigilancia –gracias al modelo del panóptico, según lo concibiera Jeremy Bentham, que introdujo el principio de la contabilidad a la ética.

La contabilidad exige que toda transacción se anote. Por eso las paredes circulares de las penitenciarías, las celdas dispuestas en círculos y la torre de vigilancia como tornillo en el centro. Bentham, quien fuera el tutor de John Stuart Mill a principios del siglo XIX, fue el filósofo utilitarista que más justificó el capitalismo industrial.

Hoy, en la era de la globalización, el mundo está dominado por el capital financiero, no el capital industrial, y los dogmas que definen la criminalidad y la lógica del encarcelamiento han cambiado radicalmente. Las penitenciarías existen aún y se construyen más y más. Pero los muros de la prisión sirven ahora para un propósito diferente. Lo que constituye una área carcelaria se ha transformado.

* * *

Hace veinticinco años, Nella Bielski y yo escribimos A Question of Geography, una obra acerca del gulag. En el acto dos un zek (un prisionero político) habla con un niño que acaba de llegar acerca de las opciones, de los límites a los que puede elegirse en un campo de trabajo.

Cuando te arrastras de regreso, después de un día de laborar en la taiga, cuando te hacen marchar de regreso, medio muerto de fatiga y de hambre, te dan una ración de sopa y pan. En cuanto a la sopa, no hay opción –tienes que comerla mientras todavía esté caliente, o por lo menos tibia. Y en cuanto a los 400 gramos de pan, tienes una opción. Por ejemplo, puedes cortarlo en tres pedazos: uno para comerlo junto con la sopa, otro para chuparlo antes de dormir en tu camastro y el tercero para guardarlo hasta la mañana siguiente a las diez, cuando trabajes en la taiga y el vacío de tu estómago se sienta como una piedra.

Te hacen vaciar una carretilla llena de rocas. En cuanto a empujar la carretilla hacia el tiradero no hay opción alguna. Ahora que está vacía hay una opción. Puedes llevar tu carretilla de regreso en la misma posición en que la trajiste o –si eres listo, y la sobrevivencia te aviva– puedes empujarla casi parada. Si eliges el segundo modo le das un descanso a los hombros.

Si eres un zek y te vuelven líder de un equipo, tienes la opción de jugar a ser un cabrón o no olvidar nunca que eres un zek.

El gulag ya no existe. Sin embargo, hay millones que trabajan en condiciones no muy diferentes. Lo que ha cambiado es la lógica policiaca aplicada a los obreros y a los criminales.

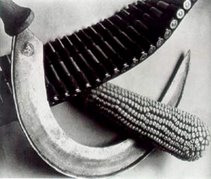

En los gulag, los prisioneros políticos, categorizados como criminales, fueron reducidos a trabajadores esclavos. Hoy, millones de obreros explotados brutalmente son reducidos al estatus de criminales.

La ecuación del gulag, que igualó criminal con trabajador esclavo, la redactó de nuevo el neoliberalismo igualando al trabajador con un criminal oculto. Todo el drama de la migración global está expresada en esta nueva fórmula: aquellos que trabajan son criminales en potencia. Cuando los acusan, son hallados culpables de intentar sobrevivir a toda costa.

Quince millones de mujeres y hombres mexicanos trabajan en Estados Unidos sin papeles y en consecuencia son ilegales. En la frontera entre México y aquel país se está construyendo un muro de concreto de mil 200 kilómetros y un muro “virtual” de mil 800 torres de vigilancia. Pero, por supuesto, se hallarán caminos –todos ellos peligrosos– para darles la vuelta.

Entre el capitalismo industrial –dependiente de la manufactura y las fábricas– y el capitalismo financiero –dependiente de la especulación de libre mercado y los mercachifles de mostrador– el área carcelaria cambió. (Hoy, las transacciones financieras especulativas suman diario un billón 300 mil millones de dólares; cincuenta veces la suma de los intercambios comerciales.)

La prisión es ahora tan grande como el planeta y sus zonas asignadas varían. A veces se les dice sitio de trabajo, o campo de refugiados, centro comercial, periferia, guetto, conjunto de oficinas, favela, suburbio… Lo esencial es que en estas zonas todos están igualmente encarcelados y, por ende, son los compañeros presos.

* * *

Es la primera semana de mayo y en las laderas de colinas y montañas, a lo largo de las avenidas que circundan las rejas, en el hemisferio norte, se renuevan las hojas de la mayoría de los árboles. No sólo son distintas todas sus variedades de verde, sino que la gente tiene la impresión de que cada una de las hojas es distinta, por lo que se confronta no con billones (la palabra la corrompieron los dólares) sino con una multitud infinita de hojas nuevas.

Para los prisioneros, los pequeños signos de la continuidad de la naturaleza han sido siempre, y siguen siendo, un acicate encubierto para la confianza.

* * *

Hoy, el propósito de casi todos los muros de la prisión (de concreto, electrónicos, de patrullaje o de interrogatorio) no es mantener a los prisioneros dentro para corregirlos, sino mantenerlos fuera y excluirlos.

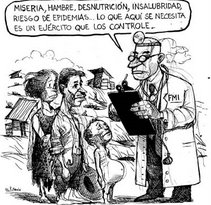

Casi todos los excluidos son anónimos –por eso hay la obsesión de las fuerzas de seguridad con el asunto de la identidad. También son incontables. Por dos razones. Primero, porque su cantidad fluctúa: cada hambruna, desastre natural e intervención militar (hoy llamadas acciones policiacas) disminuye o incrementa la multitud de excluidos. Segundo, porque evaluar su número es confrontar la verdad de que ellos constituyen la mayoría de los que viven sobre la tierra, y para el poder asumir esto implica hundirse en el absurdo absoluto.

* * *

¿Han notado que cada vez es más difícil sacar las mercancías pequeñas de sus empaques? Algo semejante ocurre con las vidas de quienes tienen un empleo que les brinda ganancias. Quienes tienen empleo legal y no son pobres viven en un espacio muy reducido que les permite menos y menos opciones –excepto la opción binaria y continua entre obedecer y la desobediencia. Sus horas laborales, su lugar de residencia, sus habilidades pasadas, su experiencia, su salud, el futuro de sus niños –todo lo que queda fuera de su función como empleados– ha tenido que asumir un pequeño segundo lugar ante las imprevisibles y vastas exigencias de la ganancia en efectivo. Es más, la rigidez de esta regla de la casa se conoce como flexibilidad. En prisión las palabras se voltean de cabeza.

La alarmante presión de las condiciones del trabajo muy calificado obligaron recientemente a las cortes japonesas a reconocer y definir una nueva categoría propuesta por los médicos forenses: “muerte por trabajo excesivo”.

Ningún otro sistema es posible, le dicen a los empleados bien remunerados. No hay alternativa. Tomen el elevador. El elevador es tan diminuto como una celda.

* * *

Los pueblos no tienen sino el

grado de libertad que su audacia

le conquista al miedo.

Stendhal

Observo a una niña de cinco años mientras toma su clase de natación en la piscina municipal techada. Lleva un traje de baño azul oscuro. Puede nadar y sin embargo le falta la confianza para nadar sola sin ayuda alguna. La instructora la lleva al lado profundo de la alberca. La niña está por brincar al agua y mientras se aferra a la barra larga que le extiende su maestra. Es una manera de que le pierda el miedo al agua. Lo mismo hicieron ayer.

Hoy, ella quiere que la niña brinque sin tomarse de la barra. ¡Uno, dos, tres! La niña brinca, pero en el último momento se prende de la barra. No se profieren palabras. Una leve sonrisa cruza entre la mujer y la niña. La niña se apena, la mujer es paciente.

La niña sale de la piscina trepando por la escala y regresa al borde. Voy a brincar otra vez, dice. La mujer asiente. La niña inhala, expele el aire y brinca, con las manos a los lados, sin sostenerse de nada. Cuando sale a la superficie, la punta de la barra está ahí enfrente de su nariz. De dos brazadas llega a la escala sin tocar la barra. ¡Bravo!

En el momento en que la niña brincó sin prenderse de la barra, ninguna de las dos mujeres estaba en prisión.

* * *

Miremos la estructura del poder del mundo sin precedentes que nos circunda y cómo funciona su autoridad. Toda tiranía encuentra e improvisa su propia serie de controles. Es por eso que al principio uno no los identifica como los crueles controles que son.

Las fuerzas de mercado que dominan al mundo aseguran que son inevitablemente más fuertes que cualquier Estado-nación. Su afirmación la corroboran minuto a minuto eventos que van de la llamada no solicitada que intenta persuadir a quien contesta de comprar una nueva póliza de seguro médico o pensión, al más reciente ultimátum de la Organización Mundial de Comercio.

El resultado es que la mayoría de los gobiernos no gobierna más. Un gobierno ya no maniobra hacia su destino escogido. El término horizonte, con su promesa de un futuro esperado, se desvaneció como discurso político –en la derecha y en la izquierda. Lo que queda es debatir cómo medir los restos. Las encuestas de opinión remplazan el rumbo, remplazan el deseo.

La mayoría de los gobiernos pastorean en lugar de proponer un rumbo. (En la jerga carcelaria estadunidense, pastor es uno de las muchos apodos usados para los carceleros.)

En el siglo XVIII, al encarcelamiento de largo plazo se le definía, con gran aprobación, como “muerte civil”. Tres siglos más tarde, los gobiernos imponen, por ley, por fuerza y mediante el ajetreo de las amenazas económicas, regímenes masivos de “muerte civil”.

* * *

¿No era una forma de prisión vivir bajo cualquiera de las tiranías del pasado? Sí, pero no en el modo que describo. Lo que se vive hoy es nuevo por su relación con el espacio.

Es aquí donde el pensamiento de Zygmunt Bauman es iluminador. Él apunta que las fuerzas corporativas de mercado que ahora gobiernan el mundo son extraterritoriales, es decir, “sin restricciones territoriales, sin restricciones de localidad”. Son perpetuamente remotas, anónimas y nunca toman en cuenta las consecuencias físicas, territoriales, de sus acciones. Y cita a Hans Tietmeyer, presidente del Banco Federal de Alemania: “El reto de hoy es crear condiciones favorables para dar confianza a los inversionistas”. La prioridad suprema y única.

En seguimiento de esto, la tarea que le asignan a los obedientes gobiernos nacionales es controlar las poblaciones mundiales de productores, consumidores y pobres marginados.

El planeta es una prisión y los gobiernos obedientes, sean de derecha o de izquierda, son los pastores, los guardias.

* * *

El sistema-prisión opera gracias al ciberespacio. Éste ofrece al mercado una velocidad de intercambio que lo vuelve casi instantáneo, y que se usa, día y noche, para comerciar por todo el mundo. A partir de esta velocidad la tiranía del mercado obtiene su licencia extraterritorial. Tal velocidad, sin embargo, tiene un efecto patológico sobre sus usuarios: los anestesia. Pase lo que pase, el Negocio como de Costumbre.

No hay lugar para el dolor en tal velocidad: quizá existan anuncios de la existencia de un dolor, pero no alcanzan para hacer sentir su sufrimiento. En consecuencia, la condición humana se desvanece, es excluida de la operación del sistema. Los operadores, los estafadores, están solos porque son ruines en extremo.

Antes, los tiranos eran inmisericordes e inaccesibles pero eran vecinos, gente sujeta al dolor. Éste ya no es el caso, lo que a largo plazo será el error fatal del sistema.

* * *

Las altas puertas se vuelven

a cerrar

Estamos dentro del patio

carcelario

en una nueva temporada

Tomas Transtömer

Ellos son (nosotros somos) compañeros presos. Reconocer eso, en cualquier tono de voz que se declare, contiene una negativa. En ningún lugar como en la prisión se calcula y se espera tanto el futuro, como algo tan rotundamente opuesto al presente. Los encarcelados nunca aceptan el presente como algo definitivo.

Entre tanto, cómo vivir este presente. Qué conclusiones sacar. Qué decisiones tomar. Cómo actuar. Tengo algunas sugerencias, ahora que la mojonera quedó establecida.

De este lado de los muros las experiencias son escuchadas, no hay experiencias que se consideren obsoletas. Aquí se respeta la supervivencia y es un lugar común que con frecuencia la supervivencia dependa de la solidaridad entre los compañeros presos. Las autoridades saben esto –por eso recurren al confinamiento en solitario, sea por medio del aislamiento físico o mediante su manipulador lavado de cerebro, con los cuales los individuos quedan aislados de la historia, con sus legados, de la tierra, y por encima de todo, de un futuro en común.

Ignoren el parloteo de los carceleros. Hay por supuesto carceleros malos y menos malos. En ciertas condiciones es útil distinguir la diferencia. Pero lo que dicen –aun los menos malvados– es pura mierda. Sus himnos, sus consignas, sus fórmulas para encantar, como la seguridad, la democracia, la identidad, la civilización, la flexibilidad, la productividad, los derechos humanos, la integración, el terrorismo, la libertad, se repiten y se repiten con el fin de confundir, dividir, distraer y sedar a los compañeros presos. En este lado de los muros, las palabras que profieren los carceleros carecen de sentido y ya no son útiles para pensar. Cortan la nada. Hay que rechazarlas aun cuando se piensa en silencio.

En contraste, los prisioneros tienen su propio vocabulario con el que piensan. Muchas palabras se mantienen en secreto y muchas son locales, con incontables variaciones. Frases y palabras diminutas que contienen un mundo: “te muestro mi modo”, “algunas veces me pregunto”, “pajarillo”, “algo pasa en el ala B”, “encuerado”, “toma este arete pequeño”, “murió por nosotros”, “anda, llégale, dale nomás”, etcétera.

* * *

Entre los compañeros presos hay conflictos, algunas veces violentos. Todos los prisioneros están privados, aunque hay diversos grados de privación y las diferencias de grado provocan envidias. De este lado de los muros la vida vale muy poco. Que la tiranía global no tenga rostro alienta cacerías para hallar chivos expiatorios, para hallar enemigos definibles en lo instantáneo entre los otros prisioneros. Las asfixiantes celdas se tornan entonces una casa de locos. Los pobres atacan a los pobres, los invadidos saquean a los invadidos. No hay que idealizar a los compañeros presos.

Al no idealizar, tomen nota de lo que guardan en común –su sufrimiento, su entereza, su astucia– que son más significativas, más reveladoras, que aquello que los separa. Y de esto, nacen nuevas formas de solidaridad. Las nuevas solidaridades comienzan con el reconocimiento mutuo de las diferencias y la multiplicidad. Ésa es la vida. Una solidaridad, no de masas, sino de interconectividad, mucho más apropiada para las condiciones de la vida en prisión.

* * *

Las autoridades sistematizan lo más posible sus acciones con tal de mantener mal informados a los compañeros presos de lo que ocurre en otras partes de la prisión mundial. En el sentido agresivo del término estas autoridades no indoctrinan. El indoctrinamiento está reservado para entrenar a la pequeña élite de mercaderes y de expertos gerenciales de mercado. Para la enorme población de presos, no es el propósito activarlos, sino mantenerlos en incertidumbre pasiva, recordarles sin cesar que no hay nada en la vida sino riesgos, y que la tierra es un lugar inseguro.

Esto se logra con una información cuidadosamente seleccionada, con desinformación, con comentarios, rumores y ficciones. Al funcionar, esta operación propone y mantiene una alucinante paradoja porque engaña a la población de la cárcel haciéndola creer que la prioridad de cada uno es hacer arreglos para conseguir su propia protección personal y adquirir de algún modo, aun estando en la cárcel, su propia exención particular del destino común.

La imagen de la humanidad, según la transmite esta visión del mundo, es nuevamente algo sin precedentes. La humanidad es presentada como cobarde. Sólo los ganadores son valientes. Además, no hay dones, sólo hay premios.

Los prisioneros siempre han encontrado formas de comunicarse unos con otros. En la prisión global de hoy el ciberespacio puede ser usado en contra de los intereses de quienes primero lo instalaron. Así, los prisioneros se informan entre ellos acerca de lo que el mundo hace día tras día, y persiguen las historias suprimidas del pasado con tal de erguirse hombro con hombro con los muertos.

Al hacerlo así, redescubren pequeños dones, ejemplos de valentía, una rosa en una cocina donde no hay suficiente qué comer, penas indelebles, lo infatigable de las madres, la risa, la ayuda mutua, el silencio, la resistencia que se agranda siempre, el sacrificio voluntario, más risa.

Los mensajes son breves pero se esparcen en la soledad de sus (nuestras) noches.

* * *

La última sugerencia no es táctica sino estratégica.

El hecho de que los tiranos del mundo sean extraterritoriales explica la extensión de su poder de vigilancia, pero anuncia también una debilidad próxima. Operan en el ciberespacio y se alojan en condominios resguardados. No tienen conocimiento alguno de la tierra que los circunda. Aun más, desprecian ese conocimiento por considerarlo superficial, sin profundidad. Únicamente cuentan los recursos extraídos. No pueden escuchar a la tierra. En el terreno son ciegos. En lo local, están perdidos.

Para los compañeros presos lo contrario es cierto. Las celdas tienen muros que tocándose cruzan todo el mundo. Los actos efectivos de resistencia sostenida están incrustados en lo local, cerca y lejos. La resistencia más remota es escuchar a la tierra.

Poco a poco, la libertad no se encuentra fuera, sino en las profundidades de la prisión.

* * *

No sólo reconocí tu voz que me hablaba desde tu departamento en la vía Paolo Sarpi. Pude también adivinar, gracias a tu voz, lo que estabas sintiendo. Sentí la exasperación o, más bien, la exasperada entereza que se mezclaba –y eso es tan típico de ti– con los rápidos pasos encaminados a la esperanza siguiente.

Traducción: Ramón Vera